“Las políticas de adaptación al cambio climático deben pasar al primer plano y estar presididas por la transición hídrica” - AECID -FCAS

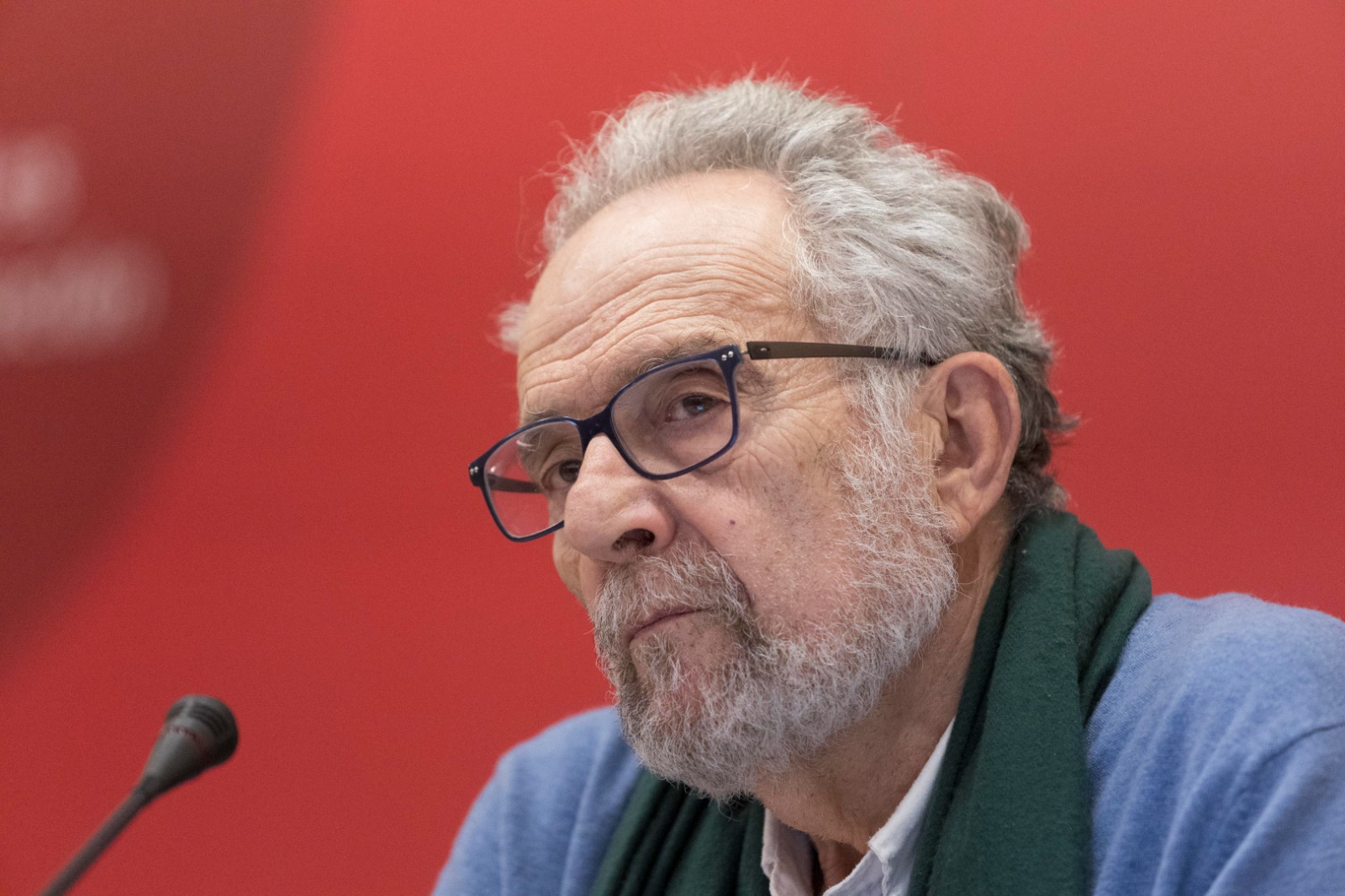

Pie de foto:

Título de la noticia Arrojo: “Las políticas de adaptación al cambio climático deben pasar al primer plano y estar presididas por la transición hídrica”

Fecha de publicación de la noticia 24/03/2025 - 09:38

Categorías de la noticia AMÉRICA LATINA Y CARIBE | Agua y saneamiento

Resumen de la noticia

Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, entrevistamos al Relator de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento, el español Pedro Arrojo. De su discurso destacan dos aspectos clave: el agua ha de ser entendido como un bien común y la transición hídrica es el eje sobre el cual deben pivotar las políticas de adaptación al cambio climático.

Desde el 1 de noviembre de 2020, el profesor Pedro Arrojo Agudo, experto en economía del agua, está al frente de la Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas. Desde allí, continúa ahondando en los temas en los que lleva trabajando e investigando desde hace ya más de dos décadas. De su extenso currículum destaca haber sido profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Premio Medioambiental Goldman, impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua, autor de más de 100 artículos científicos y divulgador en numerosos libros sobre el vital líquido. El pasado 25 de febrero, ofreció una conferencia sobre gobernanza democrática del agua durante el evento de presentación de la Plataforma española de cooperación en agua, saneamiento e higiene (PECASH), la red de actores del sector, que tuvo lugar en la sede de AECID, en Madrid.

Pregunta: La gobernanza democrática del agua es un aspecto que está en el centro de sus trabajos como relator y de su próximo informe, pero ¿qué significa exactamente?

Respuesta: La crisis global del agua se evidencia en los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud, que habla de 2.000 millones de personas sin acceso a agua potable garantizado, aunque, recientemente, una organización suiza aumentaba la cifra hasta 4.000 millones de personas y sus estadísticas parecen fiables. Cuando oímos eso, se piensa en términos de escasez. Falta agua. Pero no, no, para nada. La inmensa mayoría de esas personas no son personas sedientas, sin agua en sus entornos. Son personas brutalmente empobrecidas que viven junto a ríos contaminados, acuíferos contaminados o cuyas aguas son, vamos a decir, “acaparadas” por poderosos sectores que las usan dando prioridad a los negocios.

“No se trata de escasez de agua. Son personas brutalmente

empobrecidas que viven junto a ríos contaminados”.

R. Frente a eso, hay dos grandes desafíos: hacer las paces con nuestros ríos y nuestros ecosistemas acuáticos si queremos avanzar de verdad para que esos millones de personas llegan a tener agua potable. Segundo gran desafío: una gobernanza democrática del agua. Entendiendo el agua como un bien común, accesible para todas y todos, no apropiable por nadie, en lugar de como una mercancía. Si lo entendemos así, la prioridad y el enfoque de derechos humanos es evidente. Esto nos lleva a ver que, aunque sea legítimo utilizar el agua para diversos usos –regadíos, una petrolera, o producir electricidad-, la prioridad no es esa. La prioridad es sostener la vida, sostener la biodiversidad y la dignidad de las personas.

Por ejemplo, España ha reconocido en la trasposición de la Directiva Marco del Agua el derecho humano y ha establecido el mínimo vital en 100 litros persona y día, y aprovecho para dar mi enhorabuena a España. Sin embargo, esto no es ni el 5% del agua que sacamos de los ríos y los acuíferos para los diversos usos. Si le damos prioridad, no puede haber escasez, ni siquiera en sequía. Ningún río se seca por sacarle el 5 %.

“Es legítimo usar el agua para diversos usos, pero la prioridad ha de ser sostener la vida, la biodiversidad y la dignidad de las personas”.

P. Nos encontramos en un momento crítico debido a los impactos del cambio climático y, en este contexto, usted habla de la importancia de llevar a cabo una verdadera transición hídrica. ¿En qué consiste esta propuesta?

R. El cambio climático no es la razón de fondo de la crisis global del agua en el planeta agua, pero sí es un acelerador que profundiza dicha crisis. Hemos tardado demasiado tiempo en debatir sobre nuestra responsabilidad, pero ya sí parece que existe un consenso respecto a que la razón principal es la emisión de gases de efecto invernadero. Sobre ese consenso, es fácil llegar al acuerdo de que las políticas y estrategias de mitigación del cambio climático deben estar presididas por la transición energética. Sin embargo, no se oye tanto el discurso de que los principales impactos están en torno al vector agua (inundaciones, aumento de los mares, etc.) y que, si queremos hacer estrategias de adaptación desde un enfoque de derechos humanos para atender a quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad, esas políticas deben estar presididas por la transición hídrica. (…) Una transición hídrica hacia esa nueva cultura del agua que implica gobernanza democrática y sostenibilidad de los ecosistemas. Y quiero insistir en ello, porque creo que es tiempo de poner en un plano más avanzado la atención por las políticas de adaptación.

P. Precisamente, las poblaciones que más dificultades tienen para esa adaptación son las más vulnerables. ¿Cómo avanzamos en este aspecto?

R. Últimamente, como relator, he abierto un frente de debate al hablar de gobernanza democrática del agua con algunas poderosas instituciones internacionales que empujan en una línea inteligente, cuidadosa, por entender el agua, en última instancia, como un espacio de negocio. (…) Eso me lleva a decir que debemos reflexionar sobre qué es el agua para nosotros, qué son los servicios de agua y saneamiento. ¿Es simplemente un input productivo, como podría ser la madera o el petróleo?, ¿o es mucho más? (…)

Yo defiendo que el agua disponible en cada territorio sea entendida como un bien común y que los ecosistemas acuáticos que nos abastecen sean considerados patrimonios naturales comunes. ¿Qué significa eso? que, ante todo, hay que priorizar el principio de sostenibilidad y el principio de equidad. Para eso no es útil el mercado. (…) Y por eso es fundamental la participación de las comunidades que están involucradas, que dependen de ese río, del agua disponible en su entorno. No debe gestionarse a través del mercado, porque entonces los pobres no tendrán derechos humanos. Es fundamental articular una gobernanza participativa, transparente, con rendición de cuentas y abierta a una amplia y efectiva participación ciudadana.

En cada contexto, esto tiene formas específicas para hacerse. Es fundamental en comunidades rurales, pueblos indígenas, zonas donde, generalmente, no hay acceso al agua potable en los domicilios. ¿Y quiénes se encargan de eso? las niñas y mujeres, que andan kilómetros, que cargan pesos inmensos, tienen riesgos en los tránsitos. Y se ocupan de ello, pero luego son marginadas en la toma de decisiones. Frente a eso, un enfoque de derechos humanos implica equidad y equidad de género. No sólo en pueblos indígenas; en todos los espacios. Los estados también deben tener un cuidado activo para fomentar una participación equitativa de las mujeres.

P. ¿Cómo es el caso específico de los pueblos indígenas?

R. Cuando se trata de pueblos indígenas, siempre recuerdo a los estados. Porque Naciones Unidas ha firmado, con acuerdo internacional, una Carta de reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas. En esa carta se reconoce el derecho de esos pueblos a disfrutar de soberanía sobre sus territorios, sobre los ecosistemas acuáticos de los que depende su vida, su cultura, incluso sus ritos ancestrales, que tienen mucho que ver con la forma de vida. Y con sus valores. Y bueno, pues en ese sentido los pueblos indígenas hay que respetarles ese derecho y no impactar sobre sus ecosistemas acuáticos, al menos, sin la previa consulta adecuada y bien informada que establece Naciones Unidas antes de hacer una intervención que pueda suscitar el rechazo.

“No tendremos agua potable si no limpiamos nuestros desechos”

P. Habitualmente nos centramos en el agua y nos olvidamos un poco del saneamiento y la higiene. ¿Cómo podemos avanzar en estos dos aspectos?

R. Sí, este es un tema que se ve incluso en los presupuestos. Los fondos dedicados a agua y saneamiento son muy desiguales. Políticamente, el saneamiento no vende tanto como el agua. La foto no es la misma. Pero es que no tendremos agua potable si no limpiamos nuestros desechos. Si no dejamos de contaminar lo que aguas abajo va a ser la fuente de aprovisionamiento de comunidades. Por tanto, tenemos que poner en un primer plano el derecho humano al saneamiento.

El año que viene, uno de los dos informes anuales estará específicamente destinado al derecho humano al saneamiento, incluyendo la higiene, y la higiene menstrual, que muchas veces queda marginada. Y lo saben bien ustedes aquí porque España y Alemania están liderando los temas ligados a la gestión menstrual, como ya hicieron con la resolución para los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS), y con el propio mandato de la Relatoría. Sin embargo, cuando el tema de la higiene menstrual se ha debatido en foros internacionales, ha habido países que se levantaban de la mesa, indignados por hablar de esta “inmoralidad”. Y estamos hablando del 50% de la población. Y no es solo esto. En muchos centros escolares, en comunidades rurales, me encuentro con baños donde no hay servicios diferenciados para chicos y chicas. Las niñas tienen que ir a esconderse a los matorrales, pero cuando llega la menstruación, dejan de asistir al colegio. Están en riesgo no sólo los DHAS sino también el derecho a la Educación. Así que el año que viene insistiremos también, con un informe específico sobre salud menstrual.

P. Efectivamente, España impulsó en 2010 el reconocimiento de los DHAS, ahora ha implementado el mínimo vital de 100 litros del agua por habitante, y es el origen del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que lleva ya más de 15 años trabajando en América Latina y el Caribe. ¿Qué podría decirnos de él?

R. No conozco el Fondo del Agua en profundidad, pero os admiro desde una cierta distancia. De vez en cuando me he encontrado con la suerte de ir viendo la labor que se va realizando. Todo lo que conozco, aunque es poco, debo decir que es excelente. Y si no fuera así, lo diría también. Tengo un recuerdo imborrable de una visita a Senegal en la que ONGAWA me llevó a visitar algunos proyectos apoyados con fondos de AECID. Eran en una zona del norte, donde los hombres se interesaban más por el agua, la bomba, la energía solar... mientras las mujeres estaban calladas. Pero luego pudimos asistir a una reunión de las “tontines”, ese fondo que se hacen ellas para “cosas de mujeres”. Y el saneamiento dependía de las mujeres. Ellas eran las interesadas en tener baño en casa, porque ellas eran las que tenían que alejarse, esconderse... y con ese dinero de todas iban organizándose para ir instalando los baños en cada una de las casas.

Yo ahora diría que levantemos la atención a la directiva del saneamiento. No me consta que incluya el derecho humano al saneamiento. Y sería muy importante, porque es la hermana pequeña.

“La clave es hacer un ejercicio de reconocimiento,

escucha y alianzas con los titulares de derechos”.

P. Por último, usted ha participado con una conferencia magistral en la presentación de la Plataforma española de cooperación para agua y saneamiento. ¿Qué opina de esta plataforma?

R. Creo que esta Plataforma puede ser tremendamente útil e importante. Cuando me preguntan sobre cómo acelerar el paso para el cumplimiento del ODS 6 y se habla de involucrar alianzas, partenariados público-privados, etc. siempre digo: —Miren, la clave principal para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos es hacer un ejercicio de reconocimiento, escucha y alianzas con los right holders, aquellas personas que, siendo titulares de derechos humanos, los ven quebrados. Generalmente, con las mujeres al frente. Ellas y ellos son el motor de cambio en los países y en cada territorio: las organizaciones, las ONGs, las comunidades, etc. Por todo ello, esta gran red que se está promoviendo puede ser muy importante.

Entrevista realizada por Aurora Moreno Alcojor, consultora de comunicación en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).